لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا

لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا د. إبراهيم أبو محمد | 25-05-2010 01:13

أحيانا يحار المرء ويتساءل: ألسنا كمسلمين على حق؟ أليس لدينا منهج غيّر العرب قديمًا وبهم غيّر الدنيا، وعدَّل مسيرة التاريخ؟ وعن طريقهم صنع حضارة وأقام للعلم منارات لا تزال تفعل الأعاجيب؟ ألم يحدث هذا كله؟ فلماذا تأخرنا وتقدم غيرنا، ولماذا تخلفنا وسبقنا غيرنا؟ وإذا كنا لا نـزال نملك في عالم المادة آليات النهضة، وأسباب الانبعاث ومقومات الإقلاع الحضاري، فلماذا لا ننهض؟ ولماذا نعيش عالة على غيرنا؟ ولماذا يظل مستقبلنا رهينا بإرادة الآخرين؟ تلك تساؤلات تطرح على النفس في حالات الضيق -وما أكثرها- ولحظات اليأس وبفضل الله -ما أقلها- ولولا فضل الله لأحاطت بالنفس مآس شتى فقتلت فيها كل تطلع للأمل، وكل رغبة في النجاة، ومن ثم لماتت في الإنسان إرادة الحياة. والحقيقة أن هذه التساؤلات لها موضوعها من التقدير العقلي كطرح يشخص الواقع بما فيه من مرارة، ويبحث عن مخرج وملاذ، لا أقول من أزمة واحدة، وإنما من عدة أزمات، فالمسلم الآن لا يعيش أزمة واحدة، وإنما يعيش عصر -الأزمات- بالجمع. فهو من ناحية مؤرق، ومكبل، ورهين، وسجين لمجموعة من الأوهام والقيم السالبة. وهو من ناحية أخرى مفزع ومكتئب، وقلق في ليله ونهاره، وغير مطمئن على حاضره ومستقبله. وتلك حالة تستولي على مشاعره العامة، وإن حاول إخفاءها وسترها بأساليب متعددة. من المهم والحالة هذه أن نحاول -جاهدين وقدر الطاقة- أن نواجه أنفسنا بشيء من الصراحة والوضوح، وأن نضع النقاط على الحروف في الإجابة عن تلك التساؤلات.

النقطة الأولى: سر الداء وأسباب العلة

وإذا حاولنا أن نرد مظاهر العلل إلى أسبابها فإننا وبشكل موضوعي سنكتشف أن تلك الأزمات كلها تنبع من مشكلة واحدة هي أم المشكلات ألا وهي: الأزمة مع الإسلام منهجا ورسالة.

وقد يبادر أحد الأشخاص ويقول معترضًا: ليس ذلك صحيحا، فالآخرون لا يؤمنون بالله أصلا، أو يؤمنون به على نحو منحرف، ومع ذلك لا يعيشون ما نعيشه من أزمات، فهنالك التقدم والحضارة، والتقنية العالية، والإنسان هناك لا يعيش أزمة حرية، ولا يعاني من القهر والانسحاق كما يعاني الإنسان المسلم اليوم، كما أنه لا يعيش الحرمان بصوره المختلفة الدينية والاجتماعية، فكل شيء عندهم مباح بلا قيد.

فكيف يتسق هذا القول بإرجاع الأزمات كلها إلى أزمة واحدة هي الأزمة مع الإسلام منهجا ورسالة؟ والحقيقة أن هذا الاعتراض له وجهان:

وجه صحيح نتفق فيه معًا.

ووجه آخر غير صحيح لا نتفق فيه.

وبداية لابد من التفريق بين الإنسان المسلم الذي يفترض فيه أنه يعرف الله ويعيش حالة من الحضور العقلي والوجداني مع قيم السماء، ومن ثم يعيش حالة الممارسة اليومية لكل سلوكيات الإسلام في حياته... وبين إنسان آخر لا يؤمن بالله أصلا أو يؤمن به على نحو منحرف.

فالأول لديه منطلقات عقائدية يجب أن ينطلق منها، وأن يلتزم بها، كما يجب أن تكون توجيهات منهجه مسيطرة وموجهة لكل سلوك، وضابطة لكل تصرف في حياته.

وكلاهما في التعامل مع الكون المادي والحياة المحسوسة متساويان أمام سنة الله في الكون وأمام قوانين المادة.

فالمسلم إذا قصَّر أو تجاهل أو تكاسل لا ينفعه إيمانه في هذا المجال، بل غالبًا ما يكون تقصيره منافيا لمبادئ دينه وتوجيهات رسالته التي جاءت لتعمر الكون وترقي الحياة وترفع قدر الإنسان وكرامته.

وبالتالي فليس من المنطق أن يتساوى المجد والمقصر.. والكادح والكسلان. وميزان الله ومعيار العدالة يرفض ذلك ويأباه.

النقطة الثانية: سوء الفهم لمقاصد الإسلام ورسالته

إذا كان المنطق وميزان الله ومعيار العدالة تأبى أن يتساوى المجد والمقصر والكادح والكسلان. فكلها في الوقت نفسه ترفض أيضًا أن ينسب هذا التقصير إلى دين الله، وأن تحمل وتنسحب كل التصرفات السلبية على المنهج، بل لعل سر الداء في تلك القضية أن المسلم المقصر ليس لديه الوعي الكامل بمقاصد دينه وأهداف رسالته، فالعيب فيه هو، في تركيبته العقلية، وصياغته الوجدانية، وطريقة تربيته منذ البداية.

فقد تناول الدين شعائر وطقوسا، وتلقاه في مراحل تعليمه هكذا دون أن يلتفت هو أو من يلقـنه ومن علموه إلى أن ساحة العبادة تشمل ميادين الحياة الواسعة، من زراعة وتجارة وصناعة.

وأن البراعة في علوم الكون وعلوم المادة وشؤون العمران وفنون الحرب والسلام هي التي تمكن لدين الله في الأرض، وترفع قدر الإنسان في الدنيا، كما أنها تمهد الطريق أمامه إلى مستقبل مشرق عند الله في الدار الآخرة.

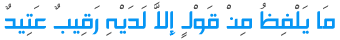

يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله" [رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والدارمي] أي الذي يقوم على صيانته وتوفير قطع الغيار له وتجهيزه لأداء مهمته. وإذا كان الإيمان بضعًا وسبعين شعبة، فإن الشعبة الأولى فيه تبدأ من أساس العقيدة (أعلاها لا إله إلا الله) لكنها تمتد بآثار الجمال والخير حتى تتناول نظافة الشارع، وتجميل الطريق بإماطة الأذى عنه، وكل ذلك يدخل في مجال العبادة ويندرج تحت التكليف الشرعي وله عند الله ثوابه ويضاف إلى رصيد الإنسان كعبادة تعدل الصلاة والصيام والحج.ولئن تناولت توجيهات المنهج أساس العقيدة بداية ونهاية، فهي بين البداية والنهاية لم تقف عند الحدود النظرية التي تكتفي من الإيمان بمجرد سبحات الفكر أو سوانح الخاطر، أو تقف به عند حدود الشكل الظاهري في الشعار والسمت فقط، وإنما تمتد لتشمل تخطيط المدن، وإقامة العمران، وتحقيق العدالة، ونشر الثقافة، وإشاعة الخير، وتحجيم الشر بمحاولة منعه منذ البداية أو على الأقل حصره في نطاق محدود.

تلك هي وظيفة المنهج في أولوياتها، ولو سألنا أنفسنا في لحظات الصفاء عن الدين الذي يهتم بنظافة الشارع وتنسيقه لجاءتنا الإجابة فورًا، إنه قبل ذلك وبعده يهتم بنظافة العقل، ونظافة المشاعر، ونظافة الصدور، وذلك بتخليصها من الضغائن والأحقاد، وعوامل الأثرة، والتطلع المجنون لما عند الآخرين، وإخراجها من كهوف التخلف، وعشق الذات وجنون العظمة. فهل ندرك أن الحق لا ينتصر بهتاف الحناجر ولا بالحماس المشتعل الذي يغيب عنه التخطيط والعمل، وأن من يفقد وضوح الرؤية وعدالة المبدأ وتطبيق الفكرة وخبرة القدير المدرب فلا يلومن إلا نفسه؟ فهل عرفنا كيف نجيب على السؤال الحرج؟ وهل أدركنا لماذ تأخرنا وتقدم غيرنا؟ وهل تعرفنا على سر الداء وأسباب العلة؟

• رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأسترالية للثقافة الإسلامية - أستراليا

الخميس يناير 20, 2011 11:05 pm

الخميس يناير 20, 2011 11:05 pm